INTERVIEW

インタビュー

豊かな海の再生を目指して起業

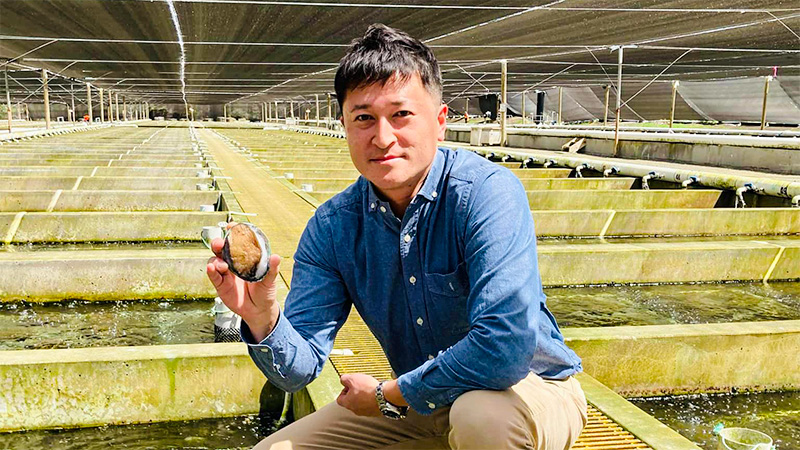

世界に羽ばたくウニ養殖技術

株式会社北三陸ファクトリー

代表取締役CEO 下苧坪之典さん(44)

岩手県洋野町出身

経歴

- 2010年

- 「株式会社ひろの屋」を創業

- 2018年

- 「株式会社北三陸ファクトリー」を設立

- 2023年

- ICCサミットFUKUOKA2023カタパルト・グランプリ3位入賞

オーストラリアに現地法人「KSF Australia」設立

オーストラリア・タスマニアに「Tasmania Blue Seafood」設立 - 2024年

- 東北経済産業局 J-Startup TOHOKUに選出

EPISODE

地元で起業を決意 感じた地域資源の可能性

地元・洋野町にUターンをされたきっかけを教えてください

水産業の家系に生まれ、幼少期から地元・種市の水産業に触れる機会が非常に多くありました。水産業は永続的に調子がいいものではなく、実家も規模を縮小し、最後は事業もやめようという雰囲気でした。小さい頃の海が豊かだった時代を知っていたこともあり、そうではない状態の水産業を見て、すごく挑戦的だけれど地元に戻って水産業をしようと思いました。

2010年、父親の会社の廃業手続きを行う傍ら、自ら株式会社ひろの屋を設立。新たな挑戦が始まりました。

事業承継ではなく、自身が起業をした一番の理由はどんなことでしたか

サラリーマン時代から、個人事業のような形でアントレプレナーシップを発揮していたため、「人に使われる」という働き方に強い違和感を覚えていました。心の奥底には、「自分が本当にやりたいことを見つけ、リスクを恐れずに挑戦したい」という強い思いがありました。それは、単に利益を追求するのではなく、自身の信念に基づいて行動したいという純粋な欲求でした。

ひろの屋を立ち上げ、最初に取り組まれた事業を教えてください

ひろの屋を立ち上げた当初は、自ら加工した海藻類を都市部の百貨店などで販売する行商からスタートしました。そこで得た顧客の反応から、幼い頃から慣れ親しんできた地元の水産物、特に海藻に大きな可能性を感じます。しかし同時に、天然ワカメなどの資源が著しく減少しているという課題にも直面していました。2016年に開始したウニ事業を通して、このままでは海藻が枯渇し、海藻を餌とするウニの品質も低下、ひいては産業全体が成り立たなくなるという危機感を抱きました。

将来を見据えてどんな挑戦をされましたか

将来を見据え、ウニの品質向上と、餌となる昆布やワカメの生育環境改善策を探るため、北海道大学を訪問し情報交換を行いました。

北海道大学では、ウニの品質を改善する餌の開発や、藻場を再生する研究が進められていました。この出会いをきっかけに、昆布やワカメに代わるウニの餌の開発を共同で開始。産学連携による革新的な取り組みがスタートしました。

EPISODE

うに牧場でブランド化 再生養殖の技術も開発

「うに牧場」が生み出すブランドウニについて教えてください

洋野町の素晴らしいウニをブランド化するため、独自の養殖方法を確立しました。幼いウニを沖に放流し、ある程度成長した段階で「うに牧場」と名付けられた漁場の溝に移します。そこで4年から5年の歳月をかけて丹念に育て上げられたウニは、「洋野うに牧場の四年うに」として出荷され、その品質は全国で高い評価を得ています。

再生養殖へ挑戦されたきっかけは、地球温暖化に対する危機感からと伺いましたが、どのようなつながりがあるのでしょうか

温暖化による海水温の上昇は、ウニの生態系に深刻な影響を及ぼしました。ウニが活発に餌を食べる期間が長期化し、海藻が幼い芽の状態から食い尽くされる「磯焼け」が発生。これはウニの品質低下だけでなく、放置すれば磯焼けがさらに進行するという悪循環を生み出します。この危機的な状況を打破するために、ウニ再生養殖技術の開発に着手しました。

革新的な取組として、国からも評価を受けていますね

ウニ再生養殖技術は、洋野町だけでなく、ウニの品質低下や温暖化に苦しむ他の地域にとっても救世主となる可能性を秘めています。この革新的な取り組みは、前例のないスタートアップ企業として、経済産業省のJ-Startup TOHOKUや農林水産省中小企業イノベーション創出推進事業(SBIR)に採択されるなど、国からも高く評価されています。

開発した技術を地域の課題解決に向けて提供していますが、どんな思いからですか

開発した技術を地域の課題解決に提供する背景には、「日本の水産業を再び活性化させたい」という強い想いがあります。かつて世界一の水産大国であった日本は、現在ではその地位を大きく落としています。これは、天然資源の適切な管理体制が整っていなかったことが一因だと考えています。資源が豊富だった時代はそれでも良かったかもしれませんが、資源が減少していく時代を見据えた戦略が欠けていたのです。

水産業の未来を拓くために必要なことは何ですか

不安定な天然資源と、安定した生産が可能な養殖。この両輪で水産業を支えることができれば、地域産業は確実に成長していくと確信しています。天然資源は保護・管理し、養殖は高度な技術でコントロールしていく。再生養殖に挑戦することは、地域のためだけでなく、日本の国益に貢献する事業だと信じて、これからも邁進していきます。

EPISODE

世界的課題の解決へ 海外展開と陸上養殖

オーストラリア進出、そして世界的課題へ挑戦した思いを教えてください

2023年4月、北三陸ファクトリーの完全子会社KSF Australiaを設立。さらに11月にはジョイントベンチャーTasmania Blue Seafoodを立ち上げ、メルボルン、タスマニアに進出を果たしました。この地を選んだ理由は、深刻な環境問題にあります。タスマニア島周辺には、かつて豊富に存在したジャイアントケルプという巨大な海藻が、ここ十数年でウニの食害によって95%も消失してしまっているのです。調査の結果、この海域には日本の数千倍、数万倍ものウニが放置された状態であることが判明しました。放置されたウニは、二酸化炭素を吸収する貴重な海藻の減少を招き、地球温暖化を加速させる要因となっています。

世界的な課題解決に向けて、どのように取り組んでいますか

この深刻な状況に対し、三つの事業を通して解決に挑んでいます。

•フードテック: ウニの品質(実入り)を改善する技術開発

•メディテック: ウニの身や殻を活用したマリンバイオプロダクトの開発

•クライメートテック: 二酸化炭素を吸収する海藻を再生する技術開発

具体的な取り組みとしては、沖から品質の低いウニを採取し、未利用の海藻をベースとしたウニ専用の餌を与え、陸上で養殖後に出荷するという仕組みを構築します。この取り組みは、単なるウニの養殖に留まらず、ウニの駆除のみならず藻場の再生を通してブルーカーボンと呼ばれる二酸化炭素の吸収源を回復させるという、地球規模の課題解決に貢献する壮大なプロジェクトです。

未来を見据え、陸上養殖にも挑戦しているとのことですが、取組を教えてください

農林水産省のSBIRに採択された資金を活用し、2025年初夏には洋野町で前例の無い陸上養殖に取り組みます。ウニはストレスに弱い生物であり、海中での養殖では波による揺れなどが原因で約5割が死んでしまうという課題がありました。しかし、陸上養殖では致死率を約1割にまで抑えることができ、生産性の向上と出荷のコントロールが容易になります。さらに、ウニを割る前に品質(実入り)を把握し、品質の低いものは再度給餌して出荷できるようにする非破壊測定技術の開発にも取り組んでいます。

EPISODE

やり抜く覚悟 流されぬ明確な判断基準

起業に必要なマインド 「覚悟と明確な判断基準」とは、どのような考えから生まれたのでしょうか

起業において最も重要なのは、「やると決めたことを徹底的にやり抜く覚悟」です。覚悟さえ決まれば、具体的な方法論は後からいくらでも見つかります。リスクを恐れないことも重要です。事業に失敗はつきものですが、成功するまで諦めないという強い意志があれば、失敗のリスクを恐れることなく挑戦し続けることができます。

さらに、自分自身の明確な判断基準を持つことが不可欠です。例えば、「この取引先は長期的な関係を築ける相手か」「この納品先は不当に安く買い叩かないか」「この仕入れ先は嘘をつかないか」など、持続可能な三方よしの関係を築けるステークホルダーと付き合っていくことを判断基準とするべきです。強い覚悟と明確な判断基準があれば、どのような環境に置かれても自分をしっかりと保ち、流されることなく進むことができます。

師との出会いでは、経営者としての生き方を学んだとのことですが、詳しく教えてください

起業家としてのマインドは、株式会社インフォプラント(現 株式会社マクロミル)の創業者であり、現在は弊社の社外取締役を務める大谷真樹氏から学びました。彼は起業で成功を収め、バイアウトを経て、自分が本当にやりたいことに挑戦できる環境を築いてきた人物です。彼との出会いを通して、起業とは何か、経営者はどのように生きるべきかを深く学ぶことができました。以来、継続的に相談に乗ってもらうなど、深い信頼関係を築いています。

どのような人物を師と仰ぐかで、自身の経営スタイルは大きく変わります。例えば、ベンチャー企業として成功を目指すのか、第二創業や事業承継で成功を目指すのかでは、ビジネスモデルは全く異なります。将来的にスタートアップとして事業を展開していきたいという強い思いを持っていた私は、大谷氏に教えを請いました。

起業準備・資金調達のためには、コミュニティへの参加が重要とのことですが、どのようなコミュニティに参加しましたか

起業にあたっては、三陸および福島県の食に関わる経営者や生産者らで構成された、東日本大震災からの復興を応援するコミュニティ「一般社団法人東の食の会」に参加しました。このコミュニティを通して、キリンホールディングスや三菱商事など、大手企業との繋がりを得ることができました。「一度失われた三陸ブランドを再興し、新たなブランドを創造したい」という自身の熱い思いを語る中で、復興応援キリン絆プロジェクトから2000万円の助成を受けることができました。

さらに、オイシックス・ラ・大地株式会社からの第三者割当増資、日本最大手の鮮魚小売業である株式会社魚力との業務資本提携にも繋がっています。常に会社の成長を意識しながら、積極的にコミュニティに参加することの重要性を感じております。

EPISODE

資源豊かな岩手 挑戦する自由は誰にでも

岩手県は起業を考える人にとってどんな地域ですか

岩手県は、起業を考える人々にとって、魅力と課題の両面を持つ地域と言えます。まず、食の豊かさ、清らかな空気、豊かな自然といった環境面は大きな魅力です。これらの地域特性や資源を活かしたビジネス、あるいは古いビジネスモデルに革新をもたらすチャンスは豊富にあります。

しかし、人、物、金、情報といった経営資源の面では、必ずしも有利とは言えません。地方と首都圏との情報格差、人材流出など、克服すべき課題も存在します。特に、一度首都圏に出た人材をどのように呼び戻せるような事業を創出できるかが、地域活性化の鍵となります。

どういう支援があれば起業がしやすいと考えますか

起業初期段階では、右も左も分からず不安を感じるものです。そのため、経験豊富な先輩経営者たちの話を聞くことは非常に有益です。岩手県には素晴らしい企業が数多く存在するため、これらの経営者が持つ経験を共有する機会を増やすことで、若い世代も岩手で起業することに希望を見出せるのではないでしょうか。

最後にこれから起業を目指している人へ一言お願いします

起業とは、社会課題の解決に他なりません。もし、どうしても解決しなければならない課題があるならば、自ら会社を立ち上げ、リスクを恐れずに挑戦すべきです。そうすることで、課題は必ず解決に向かいます。リスクを極力減らすためには、徹底的に学ぶことです。学びは自身の覚悟を強め、判断基準を磨くことに繋がります。失敗する権利、そして挑戦する自由は、誰にでも平等に与えられていると感じております。

会社情報

- 会社名

- 株式会社北三陸ファクトリー

- 設立

- 2018年10月

- 代表者

- 代表取締役 CEO 下苧坪 之典(したうつぼ・ゆきのり)

- 所在地

- 〒028-7914 岩手県九戸郡洋野町種市第22地割133番地1

- 企業ホームページURL

- https://kitasanrikufactory.co.jp/